三木市といえば「金物」。しかし、なぜこの地でこれほどまでに金物産業が発展したのでしょうか? 古くは『播磨風土記』の時代まで遡るそのルーツから、江戸時代の職人たちの意地、そして全国市場を勝ち取った問屋の戦略まで。

今回は当時の貴重な資料をもとに、三木金物が歩んできた「情熱の歴史」を分かりやすく解説します。

1. ルーツは古代から?「鍛冶のまち」の誕生背景

三木の地は地理的に、近畿の西辺、中国地方への門戸にあたります。中世には、鉄鉱石に恵まれた中国山脈の鉄がこの地に集まり、古来より各地で製鉄業が興りました。

特に中世の備前長船(刀剣)や播州の鉄などは有名で、こうした伝統が三木の「鍛冶の生命」である鋼(はがね)の供給源となりました。三木には古くから木を扱う大工や木挽(こびき)が多く、彼らが使う道具を修理・製造する必要があったことも、鍛冶屋が定着する大きな要因でした。

2. 転機となった「三木合戦」と秀吉の恩恵

三木金物の歴史を語る上で欠かせないのが、戦国時代の「三木合戦」です。 織田信長の中国進出に伴い三木城は陥落しますが、その後の復興において豊臣秀吉は三木町に対し、**「地子免除(土地税の免除)」**という大きな特権を与えました。

この恩恵により、各地から大工職人や鍛冶職人が集まり、三木は急速に復興を遂げます。他所で産した道具を持ち帰り、それを三木で修理したり、新たな道具を鍛造したりする中で、三木独自の「金物業」が基幹産業として根付いていったのです。

3. 江戸時代、爆発的に増えた「道具鍛冶」

江戸時代中期になると、三木の金物はさらに専門化が進みます。 寛延元年(1748年)には、三木野道具鍛冶仲間8名が、新規業者の停止を訴えるほど、その地位が確立されていました。

当時の資料(寛政2年の明細帳)によると、三木町の鍛冶屋は122軒、職人の数は一説に1400軒、126軒と非常に多く、鋸(のこぎり)、鉋(かんな)、鑿(のみ)、金槌(かなづち)といった多種多様な金物道具が作られていました。

豆知識:江戸時代に作られていた主な金物

- 鋸(のこぎり):天明3年(1783年)頃にはすでに有名。

- 鉋(かんな):文化12年(1815年)頃には多くの職人が存在。

- 鑿(のみ):文化年間(1804年〜)に大きく発展。

4. 三木金物を全国へ広めた「問屋」と「飛脚」

三木金物がこれほど発展したのは、職人の腕だけでなく、それを売る**「問屋(といや)」**の存在が不可欠でした。

18世紀後半には、三木に金物仲買問屋が成立します。彼らは鍛冶屋に対して資金や資材を貸し出し、生産をコントロールする「問屋資本」を確立しました。

特に注目すべきは、江戸市場への進出です。

- 享和3年(1803年):三木の問屋が江戸市場との直接取引を開始。

- 文政12年(1829年):三木切手会所が設立され、独自の流通網を強化。

当時、交通が不便だったにもかかわらず、**「三木飛脚」**と呼ばれる専用の配送システムが大阪や江戸を往復し、三木の製品を迅速に市場へと届けました。

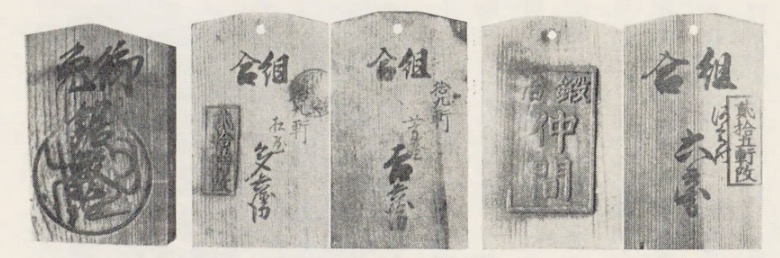

5. 職人のプライドを守った「株札(かぶふだ)」

三木では、品質と市場を守るために「仲間(組合)」が非常に強く結束していました。 鍛冶屋や問屋として活動するためには「株(権利)」が必要で、写真のような**「株札」**がその証明書として使われていました。

無秩序な安売りや粗悪品の流通を防ぐこの仕組みが、結果として「三木金物」のブランド価値を江戸時代から守り抜いたのです。

結び:三木金物は「不屈の精神」の結晶

こうして歴史を辿ると、三木金物は単なる道具ではなく、戦国時代の壊滅的な被害から立ち上がった人々の「復興のシンボル」であったことが分かります。

秀吉の優遇、優れた原料の供給、そして職人と問屋の団結。これらすべてが重なり合って、今の三木市の誇りである金物産業が築かれました。 今日、私たちが手にする一本のノコギリやカンナにも、何百年という歴史の重みが詰まっているのです。

参考資料: 三木市史年表、六 三木金物業の発展

用語解説:「地子(じし)=土地の税金」「問屋(といや)=今でいう卸売業者」